体のコリを解消!マッサージの必要性と効果解説

マッサージ大好き!!

という人は結構多いです

筆者も今月末にタイに行ってマッサージの極意を学んでくる予定です

そんな生活に密着しているマッサージですが、その効果やなぜ必要なのかを理解している人は意外と少ないです

今日はそんな身近な存在であるマッサージについて簡単ではありますが解説していきたいと思いますので最後までざっくり読んでみてね^^

ちなみにこちらを読んでから見るとさらに今回の記事の内容に深みが出ます

それじゃ今回も「いくぞ!」

目次

現代人にマッサージが必要な理由

この章では現代人にマッサージが必要な理由を簡単に説明していきたいと思います

小難しいことはなるべく排除して簡単に説明していきたと思いますのでよろしく!!

出典「ワンピース」尾田栄一郎

マッサージって?

マッサージってみんな気軽にいってますが、この言葉はヨーロッパ発祥ってしってましたか?

マッサージは大体が手で行うという、徒手療法の一つです

語源はアラビア語の「押す(mass)」、ギリシャ語の「捏ねる(sso)」などに由来するフランス語の「(massage)」だといわれています

また、筆者が今月末に行く予定のタイには仏教とともにマッサージが伝わり、バンコクにある著名な寺院ワットポーにはマッサージを行う石像が今もあります

多分ここ行くわ^^

出典「キン肉マン」ゆでたまご

マッサージでアプローチしている場所は筋肉だけだと思っているそこのあなた

マッサージは筋肉だけを対象としているわけじゃないんですよ

- 筋膜

- 腱

- 靱帯

- 関節包

- 骨以外の軟部組織全て

これらがマッサージの対象となります

按摩と指圧の違いって知ってる?

出典「ドラゴンボール」鳥山明

按摩は・・・

按=押さえる

摩=撫でるという意味

古代中国で生まれ、奈良時代に日本へ伝わった伝統的技術である(民明書房より抜粋してません)

指圧はその名の通り、指で押すことである

こちらは日本のオリジナルで、大正時代に確立されている

どちらも手を使うのでマッサージとそんなに変わらないと筆者は思っている・・・

ちなみに民明書房とは・・・1980年代中頃、集英社の少年週刊ジャンプで連載されていた、宮下あきら先生執筆による“魁‼男塾”という格闘漫画で多く紹介されていました。 1926年創業の出版社で、創業者は大河内民明丸です。

世の中のほとんどの競技の発祥は大体中国という考えが民明書房では支配的である

今やプレミアがついているから大体2万くらいで取引されてる・・・

痛みが出る仕組み

カラダが痛みをだすというのは危険を知らせるアラームみたいなもんです

カラダには、体内環境を一定に保つホメオスタシス(恒常性維持)という機能が備わっています

一定の状態から大きく逸脱するとカラダは「疲労」「発熱」「痛み」というサインを出して異常を知らせてくれる

痛みが出てくる仕組みは以下の通り

- 特定の部位に疲労やストレスが集中する

- その部位の筋肉や軟部組織が固くなる

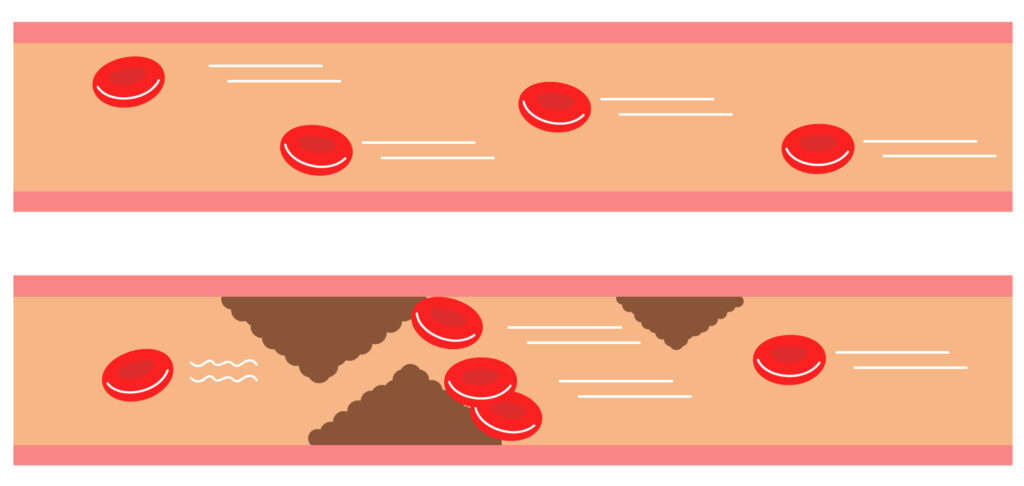

- 周囲の走る血管のネットワークが圧迫され血流が悪くなる

- 血流悪化で酸素や栄養状態不足する

- 代謝で生まれた老廃物や疲労物質も溜まる

- 非常事態としてカラダが認識して痛みが出る

痛みを無視しておくと筋肉や腱などの軟部組織の緊張はさらに加速する

結果的にぎっくり腰や肉離れなどのケガを起こしてしまうので、銀行や証券会社の勧誘は無視してもいいのでカラダの警告は無視しないでください

痛みや凝りが多い理由

痛みや凝りの原因としてはいろんな原因があります

一般的なのは「悪い姿勢」や「疲労」などがあります

そんなダメージが加わり続けるとそこには物理的な「癒着」というものが起こります

癒着とは・・・何らかの原因で規則正しい組織内に捻れが生じ動きが制限されたり、隣り合っている組織の一部、または全てがくっついたりすることです

これが凝りや不調の始まりなのです

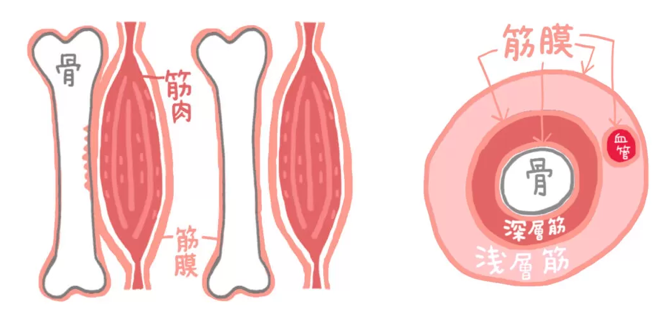

筋肉や関節は筋膜で包まれています

筋肉・関節と筋膜、筋膜同士で癒着が起こると、動きや姿勢が不自然になり凝りや痛みもひどくなります

ちなみに・・・筋肉と筋膜は両方ともタンパク質からできていますが、性質が全然違います

筋肉の主成分・・・アクチンとミオシンという伸縮性の高いタンパク質

筋膜の主成分・・・コラーゲンとエラスチンという繊維状のタンパク質

筋肉や筋膜に硬いシコリのようなのができると、押さえると痛いです

そして、離れた場所にも痛み(関連痛ね)が起こります

これをトリガーポイントといったりします

癒着やトリガーポイントは、レントゲンやMRIなどでも見えにくいですが、超絶すごい先生だと1発で見抜いたりします

ほんとの痛みの原因が特定しにくいのが、凝りや痛みがすっきり解消しにくく、慢性化しやすい一因となっている考えが支配的である

マッサージが効く理由

前項ではマッサージの歴史から痛みや凝りの発生原因を紹介してきました

ここからはマッサージが効くという理由を解説していこうと思います

筋肉や筋膜を整える

先ほども解説しましたが、凝りや痛みを感じる筋肉や筋膜はちょこちょこ癒着して固くなっています

マッサージはそういった癒着を物理的に剥がすことができます

凝りや痛みを発生させる筋肉や筋膜はちょっとした損傷が無数にあります

そこには免疫細胞が集まり、新しい繊維状の組織を作り絶えず修復作業を行なっています

その修復作業が変な感じになってしまうと、カラダの歪みや捻れがでてしまいまた再び凝りや痛みが出てしまいます

マッサージには新しくできた組織を元の組織にフィットするように綺麗に整える働きもあります

マッサージには、筋肉を押し広げるミクロストレッチとしての作用もあります

固くなったところが柔らかくなり、筋肉や筋膜が整えられるアプローチ方法です

カラダは動きや姿勢の情報を脳に伝えるためのセンサーが筋肉や腱に無数に散りばめられています

これらのセンサーがマッサージにより活性化されると、カラダは負担の少ない無駄のない動きが自然ととれるようになり日常生活を楽しく健康に送ることができるようになります

オキシトシンが出る

マッサージはカラダだけじゃなくメンタル面にもガッツリ作用します

信頼できる人(これ重要)にマッサージしてもらうと緊張がほぐれてリラックスできます

そんな経験をしている人はおそらくたくさんいるはずです

この理由は、オキシトシンというホルモンです

この記事でもオキシトシンとマッサージ効果について解説しているよ^^

オキシトシンは老若男女問わず、スキンシップなど皮膚への心地よい刺激を5分程度続けると、分泌されます

それが緊張やストレスを和らげ、リラックスへ導いてくれるのです

皆さんは聞いたことありませんか?

「手当」という言葉を

手を当てることに癒しの効果があることを昔の人は知っていたのです

出典「ワンピース」尾田栄一郎

手を当てることでオキシトシンが分泌されてストレスが減れば、脳内の鎮痛システムも働きやすくなり痛みは治りやすいです

秒速5㎝程度で皮膚をゆっくりさするとヒトは最も気持ちよさを感じるという報告を某しみけんさんがいっていたような気がしますが、これもオキシトシンの作用でしょう(笑)

NO(一酸化窒素)増加で血行促進

テレビなどで血液がサラサラ流れる映像を見たことある人は多いと思います

川の流れが悪いところの水は濁ってしまうように、凝りや痛みがあると血流は悪くなり、痛みや疲労を招く物質が溜まります

それを解消するのもマッサージの大きな効能の一つです

これに関連しているのが、血管から分泌される「NO(一酸化窒素)」という物質です

適度なマッサージをするとこのNOが作用して平滑筋を緩めて血管を拡大して血流が促進されます

それにより血流が盛んになると、痛みや疲労の原因物質が流れてコリも痛みも解消されるのです

それに追加して、深い呼吸をしながらマッサージを続けると、体内の機能を調節する自律神経のうち血管を緩める副交感神経の働きが優位になり血管はより一層緩みやすいのです

ちなみに入浴でも解消されるよ^^

まとめ

マッサージってみんな気軽にいってますが、この言葉はヨーロッパ発祥で、大体が手で行うという、徒手療法の一つ

痛みが出てくる仕組みは以下の通り

- 特定の部位に疲労やストレスが集中する

- その部位の筋肉や軟部組織が固くなる

- 周囲の走る血管のネットワークが圧迫され血流が悪くなる

- 血流悪化で酸素や栄養状態不足する

- 代謝で生まれた老廃物や疲労物質も溜まる

- 非常事態としてカラダが認識して痛みが出る

凝りや痛みが起こる理由は不良姿勢や使いすぎ、ストレスなどがある

マッサージにより筋肉や筋膜が正しく修復され姿勢の歪みやねじれを再発しにくくする

マッサージによりオキシトシンが分泌され鎮痛作用が起こる

秒速5㎝程度で皮膚をゆっくりさするとヒトは最も気持ちよさを感じる

マッサージにより「NO(一酸化窒素)」が血管から分泌され血管を拡張し血流を促進する

加えて深い深呼吸をすることで副交感神経の働きが優位になり一層効果が倍増する

今日言いたいことはそれくらいです

最後まで読んでくれたあなたが大好きです

書いてる人

著者近影

広島県の福山で筆者は国家資格である柔道整復師として身体の不調や痛みの原因を根本治癒させるために、今まで数万人の患者さんの治療を行なってきました。そんな中、筋肉やトレーニングだけでなく、栄養や生活習慣の面からも改善しないと根本治癒できないと考え研究を行っています。「運動・休養・栄養」の3つの柱で患者さんの生活の質の向上を考え治療活動中です。海原雄山・北大路魯山人と並ぶ自他ともに認める美食家。

時間ではなく、命を削っている。他人が自分の為に使ってくれた時間は、命であることを忘れてはいけない・・・