面白い人体の仕組みと働き「耳」 「鼻」「歯」感覚器系 ②

今回は感覚器系のパート2です

「耳」「鼻」「歯」ですがどれもとても大事な奴らなので今回の記事も必読の記事になっているので軽い気持ちで最後まで読んでいただくと大変励みになりますので最後までお付き合いください

目次

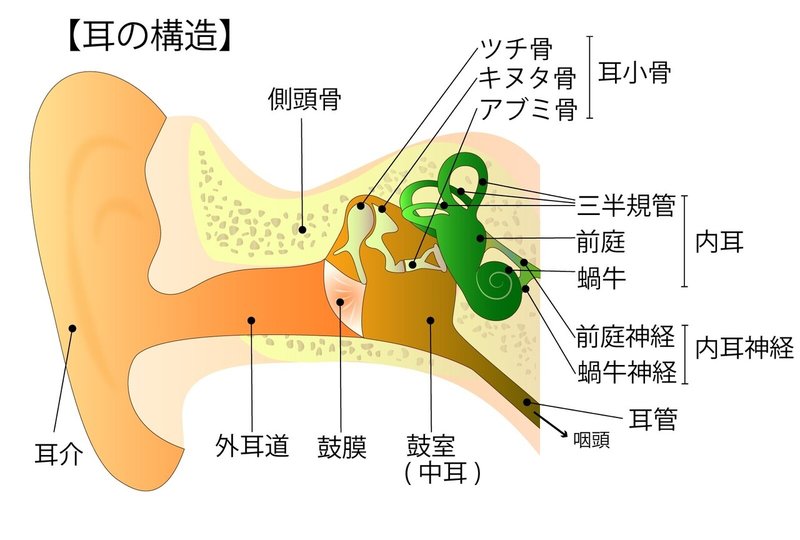

耳は音を集めて聞く、体のバランスを保つ

一般的に、耳と呼んでいるのは耳介の部分です

音を集める場所で、耳のほんの一部分でしかありません

耳は大きく分けて外側から外耳、中耳、内耳の3つに分かれています

上部の図を見てもわかるように一番ごちゃごちゃしているのが内耳です

音を聞いたり、バランスを取る役目を行なっています

自戒で集められた音の振動は外耳、中耳、内耳といったようにリレー形式で伝わっていき、内耳の蝸牛で識別されます

音のリレー形式

- 外耳の自戒で音の振動を拾って外耳道を通る(外耳と中耳の間にあるのが鼓膜)

- 音の大きさや高い低いに応じて、鼓膜が震えて3つの骨でできた耳小骨に伝わる

- 耳小骨の振動が内耳にある、うずまき型の管の蝸牛に伝えれる(ここに音を識別する感覚細胞がある)

- リンパ液の揺れで感覚細胞が刺激され、脳に音が伝わる

※ちなみに耳が二つあるのは、それぞれの耳に届く微妙な時間差で音の方向を聞き分けるため

耳には音を集めて聞く以外にに、体のバランスを保つための平衡器の働きがあります

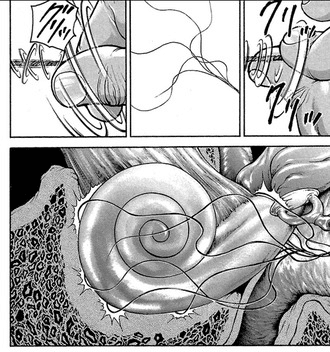

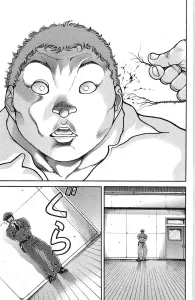

蝸牛を髪の毛で絡めとると・・・(実際髪の毛とか蝸牛に届かないと思う)

バランスが取れなくなってぶっ倒れます

蝸牛の奥にある三半規管と前庭という器官で行われる

三半規管と前庭で感じ取った情報は神経を通り、大脳の体性知覚野に伝えられ、体の各機関に脳が指令を出してバランスを取ります

ところで、飛行機に乗っていて高度が上がった時やタワマンのエレベーターの中で耳がツーンとして、しばらく音がよく聞こえなくなったり変な感じになったりすることがありませんか?

これは、耳の内側と外側にかかる気圧に差が生じ、鼓膜が強い力の方に押されて一時的に上手く振動できなくなるためです

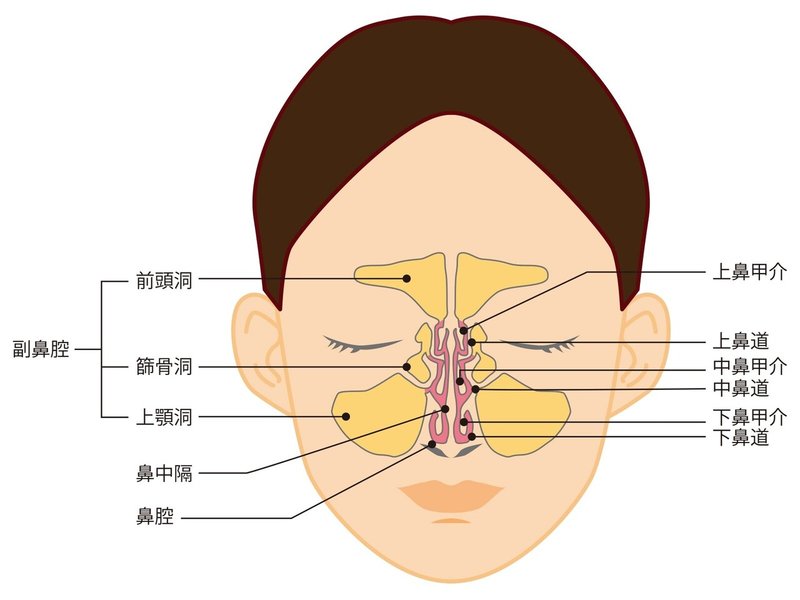

「鼻」空気の通り道であり嗅覚を担当する感覚器官

鼻は空気をとり入れるための呼吸器官であり、匂いを嗅いだりするための嗅覚器官でもあります

また、鼻があることで声を美しく響かせることもできます

鼻の穴は外鼻孔と呼び、その内部には鼻腔が広がっています

鼻腔は中央にある鼻中隔という壁で左右に分かれ、上、中、下の鼻甲介というヒダによって上鼻道、中鼻道、下鼻道の3つに分かれています

鼻腔は血管が密集した繊毛を持つ粘膜で覆われており、吸った空気の加湿や加温を行なったり、ほこりや微生物などを吸着・除去して身を守ります

鼻毛は大事だよ^^

匂いを感じるのは、鼻腔上部にある嗅覚器です

そこにはたくさんの嗅細胞があり、空気に混じった匂いの分子を感知します

そして神経を通して、その刺激が大脳皮質へと伝わります

嗅細胞はショウノウ、ジャコウ、花香、ハッカ、エーテル、刺激臭、腐敗臭の7つの原臭を感じます

これらの組み合わせや割合で、脳が匂いを判断します

犬の嗅細胞が1億〜2億なのに対して、人間は500万個しかありませんが、3000〜1万種類の匂いを識別できるといわれています

また、嗅覚は味覚にも関係しています

味覚と嗅覚の感覚情報は大脳で一つに合体して、風味として認識します

塩味、苦味、甘味、酸味などの味覚は嗅覚がなくても感じますが、風味を味わうには味覚と嗅覚の両方の認識が必要です

嗅覚は40代半ばから衰えるとされていますが、個人差が大きく、一般的に女性の方が敏感です

出典「美味しんぼ」花咲アキラ 雁屋哲

嗅覚が低下すると風味が分からなくなるため食欲が減退します

味覚保持にはやっぱり亜鉛

鼻に関わる主な病気にアレルギー性鼻炎があります

必要に応じて、抗アレルギー薬を服薬して対処しますが、症状がひどくなる前に飲む方がいいでしょう

「歯」消化のスタート地点・・・

歯は食物を噛み砕き、すり潰すという消化の第一歩の役割を行います

歯には乳歯と永久歯の2種類があります

乳歯は生後8ヶ月頃から生え始めて2〜3歳で乳歯が生えそろい、合計約20本です

乳歯から永久歯に入れかわるのは10〜11歳ごろで、成人は28〜32本あります

歯は歯肉からでている歯冠と、隠れている歯根で構成されています

歯冠は硬いエナメル質に覆われていて、さまざまなものを噛み砕くことができます

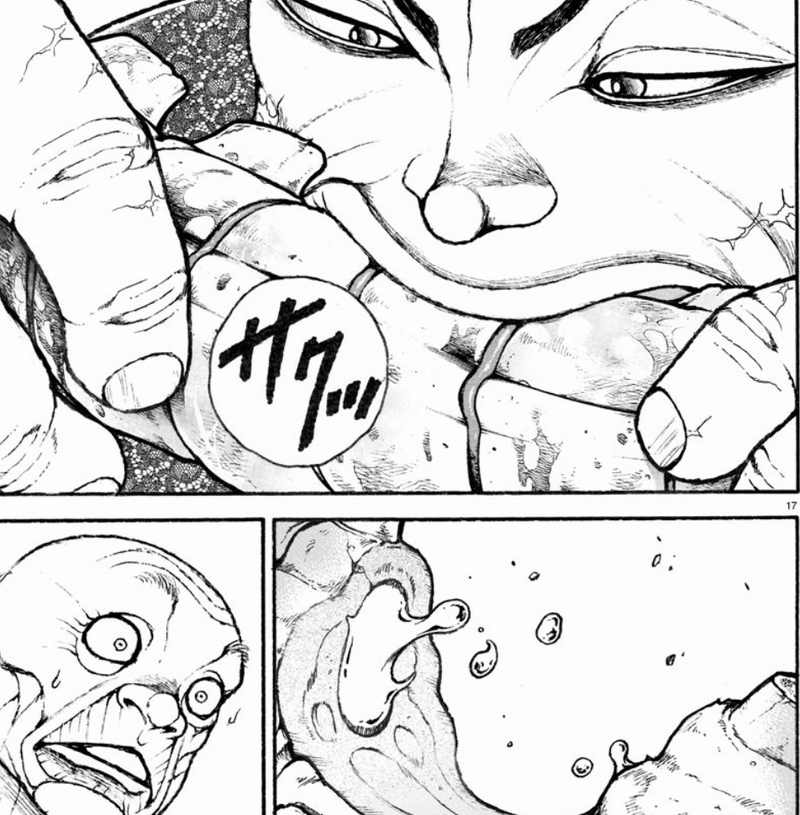

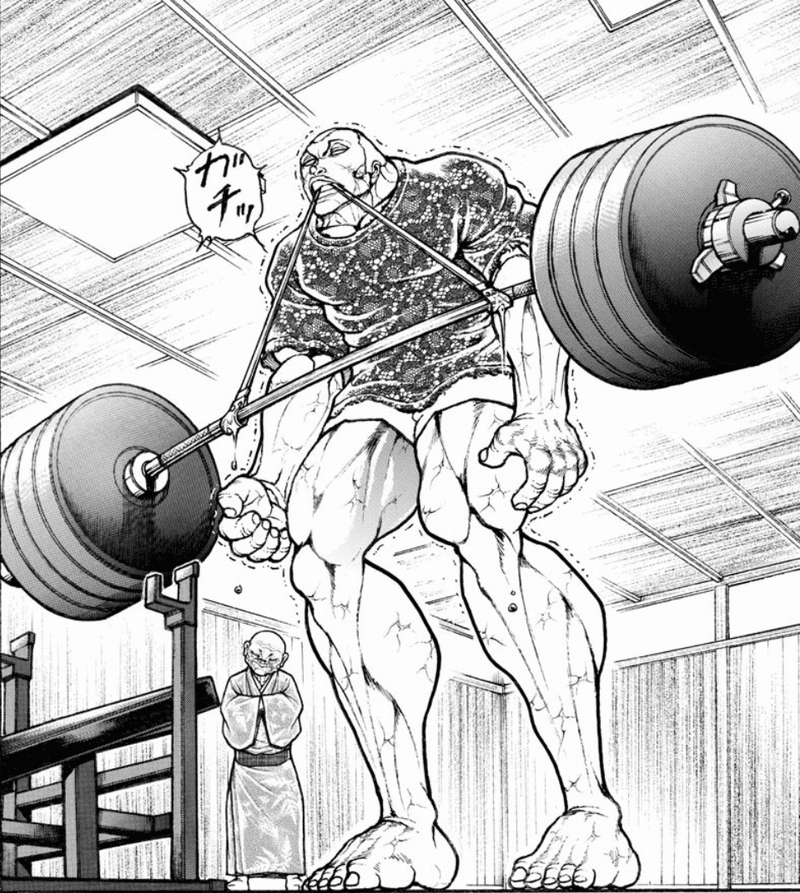

ジャックハンマーは背骨もサクッと食べる

噛み砕くときは、健康な歯で人間の体重と同じ50〜90キロくらいの荷重が掛かっています

ジャックハンマーは400キロ以上の荷重に耐えれるよ^^

よく噛むことが大切なことは言ってきましたが、これは消化を助け、胃腸の負担を軽くすることはもちろん、あごを発達させ、歯並びも整えます

さらに、噛む刺激によって脳の血流が良くなるため、脳の働きが活発化します

あまり硬いものを食べずに早食いの人は、あごが細くなり、歯並びが悪くなります

この習慣が長く続くと、頭痛や肩こりの原因にもつながります

虫歯の原因はスプレプトコッカスミュータンスという最近です

これは、歯についた食べ物の粕を吐こうさせ、強力な酸をつくって歯を溶かします

人から人へ感染するため、親などから赤ちゃんへ口移しはもはや現代では禁忌です(咀嚼した食べ物をあげてた家庭もあったのだから驚く)

虫歯の原因菌の増加は、歯槽膿漏のもつながります

また、糖尿病をはじめとした生活習慣病も、歯槽膿漏の原因といわれています

一方、歯槽膿漏は動脈硬化などの一因になるのではないかという指摘もあります

歯磨きだけじゃなく、口の中や全身の健康を考えると、年に最低2回くらいは歯医者でクリーニングを行うべきであると言えます

まとめ

耳は音を聞いたり、バランスを取る役目を担っている

鼻は空気をとり入れるための呼吸器官であり、匂いを嗅いだりするための嗅覚器官でもある

鼻は吸った空気の加温や加湿をおこなったり、ほこりや微生物などのを吸着・除去して身を守る

嗅覚は味覚にも関係している

歯は食物をかみ砕き、すり潰すという消化の第一歩の役割を担う

噛む刺激により脳の血流が良くなり、脳の働きが活性化する

虫歯は感染する

口の中を清潔にすることは全身の健康を維持するのにとても有効

今日言いたいことはそれくらい

最後まで読んでくれたあなたが大好きです

書いてる人

広島県の福山で筆者は国家資格である柔道整復師として身体の不調や痛みの原因を根本治癒させるために、今まで数万人の患者さんの治療を行なってきました。そんな中、筋肉やトレーニングだけでなく、栄養や生活習慣の面からも改善しないと根本治癒できないと考え研究を行っています。「運動・休養・栄養」の3つの柱で患者さんの生活の質の向上を考え治療活動中です。海原雄山・北大路魯山人と並ぶ自他ともに認める美食家。なぜか別にどうというわけではないのに忙しい・・・

YouTubeや他のSNSは下記のリンクから^^フォロー拡散して頂けると作者が喜びます^^