免疫力を上げるために私が食べている食材パート1

今日は私が普段食べている(積極的に食べたいも含む)免疫力を爆上げする食材を紹介していこうと思います

タンパク質ばかり食べているわけじゃないですよ

ちゃんと野菜も食べています

そんなわけでとっとと紹介記事に突入したいと思いますので最後までお付き合いください

目次

ヨーグルト

生きたままの最近を食べることで腸内間妙を整える食品はプロバイオティクス食品と呼ばれ、ヨーグルトはその代表選手です

しかし、乳酸菌は基本的に胃酸に弱いので、胃が食べ物で満たされている食後にとり、胃酸の影響を受けにくくするのが良しとされています

腸内になかなか定着しないため、毎日食べて常に乳酸菌を取る必要があります

また、大腸でビフィズス菌の餌となるオリゴ糖と一緒に摂るのも効果があります

ポイント

・乳酸菌で腸内環境を整えられる

・胃酸に弱いので食後に食べるのが理想的

・オリゴ糖と一緒に摂るとなおよい

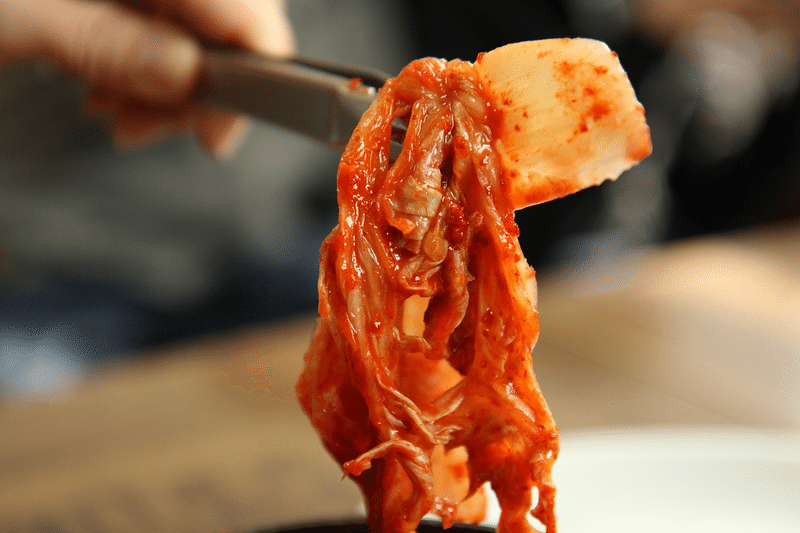

ぬか漬け、キムチ

乳酸菌を豊富に含むぬか漬けやキムチは、腸内環境を整えて免疫力アップにつながる代表的な食品です

ぬか漬けは食べる前に水で洗うことが多いと思いますが、周りについたぬかこそが乳酸菌の源です

ざっくり洗って流さず、ぬかが多少残った状態で食べた方がより乳酸菌を摂取できます

ペーパータオル等で糠を軽く拭き取るくらいが丁度いいでしょう

キムチも同様に、その漬け汁にたっぷり乳酸菌が含まれています

固くしぼったりせず、汁まで完食しましょう

ご飯のお供やお酒のつまみに積極的に食べてみてください

ポイント

・ぬけ漬けは乳酸菌で発酵させた食品

・洗い流さず多少ぬかが残った状態で食べよう

・キムチは汁まで食べるのが良い

ニンニク

ニンニクはファイトケミカルのアリインを含んでいますが、このアリインはアリシンに変化することで抗菌・抗がん・スタミナ増強などの効果を発揮します

アリインがあり真に変化するのは、ニンニクを切ったり刻んだりすりおろしたりしたとき、細かくすればするほど、アリシンに変化しやすくなります

ニンニクはできるだけ細かく刻むのがいい、と言えるでしょう

なお、アリシンは高温で加熱すると一気に発揮して消えてしまいます

ニンニクを加熱料理に用いる場合は、弱火でじっくり炒め、アリシンを丁寧に油に溶け出させるのが大事です

これは美味しんぼでも言ってたな・・・

ポイント

・フォイとケミカルのアリインを含む

・切ったり刻んだりするとアリインがアリシンに変化する

・アリシンは抗菌・抗がん・スタミナ増強などの効果がある

ブロッコリー

ブロッコリーの魅力は、スルフォラファンという成分を豊富に含んでいることです

スルフォラファンはとくに抗酸化作用の強いファイトケミカルで、解毒作用や抗がん作用があることがわかっています

このスルフォラファンは、ブロッコリーの新芽であるスプラウトにとくに多く含まれています

その量はブロッコリーの6倍!!

界王拳が4倍で、テンプレートが30%なのにだ・・・

なお、ブロッコリーはビタミンCが豊富なことでも知られていますが、これは茎の部分により多く含まれています

茎の部分は繊維質でやや硬いので、調理の時は茎から先に茹でてあとで柔らかい花のところを入れましょう

ポイント

・ファイトケミカルのスルフォラファンを含む

・ブロッコリー・スプラウトならスルフォラファンが6倍

・茎にはビタミンCがたっぷりある

キャベツ

キャベツはそのままでも十分に栄養豊富な食品です

しかし、ドイツ式の漬物「ザワークラウト」にして食べれば、さらに免疫力もアップさせることができます

作り方は超簡単

切ったキャベツ半玉分に塩2gをまぶし、ビンに入れて保存するだけです

1週間ほどつけておくと乳酸菌による発酵が進み、酸味溢れるプロバイオティクス食品になるのです

巣を未使用ながら、その酸味から酢漬けと呼ばれています

一方、本当の酢を使ってキャベツを漬けた「酢キャベツ」という食べ物もあります

こちらは高血圧予防やダイエットの効果が注目されています

ポイント

・スルフォラファンやβカロテンが豊富

・ドイツ式酢漬け「ザワークラウト」で乳酸菌発酵

・単に酢に漬けた酢キャベツもダイエットに効果的である

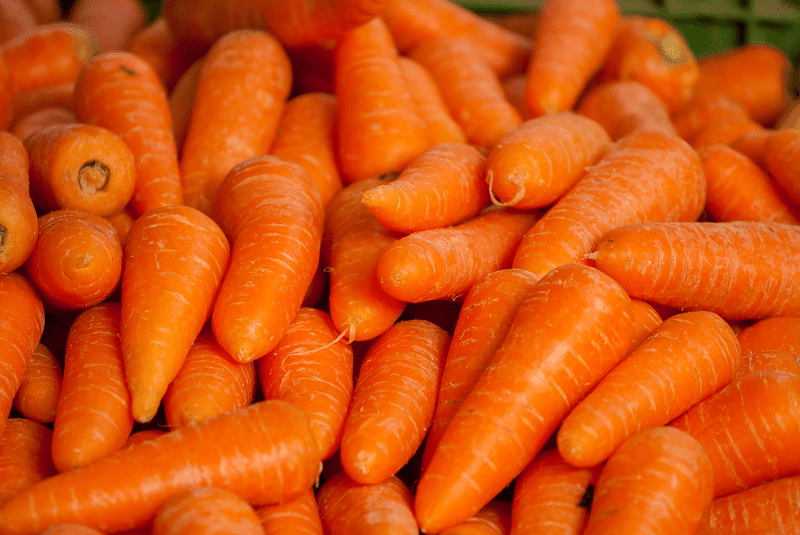

にんじん

にんじんはベータカロテンに加えて、ポリフェノールの一種であるアントシアニンも豊富に含んでいます

アントシアニンもベータカロテンと同様に抗酸化作用があり、がんや生活習慣病の予防に役に立つことがわかっています

このアントシアニンは皮の近くの部分に多く含まれているため、できれば皮を剥かずに丸ごと食べましょう

なおβカロテンは油とも相性がよく、油と合わさると吸収が良くなります

炒め物、ドレッシングで食べるといいです

ポイント

・抗酸化作用に優れたβカロテンが豊富

・皮の近くにはファイトケミカルのアントシアニンがあるから皮ごと食べろ

・アントシアニンはがんや生活習慣病を予防する

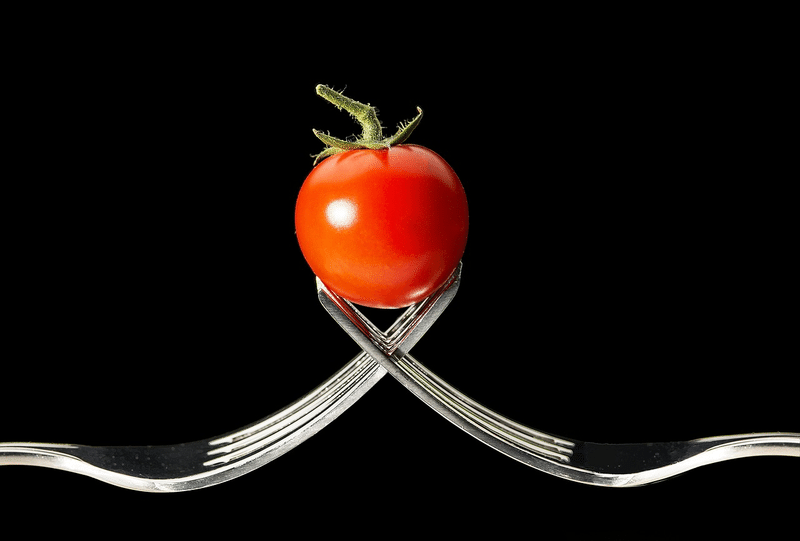

トメィト

トメィトに含まれるリコピンは、抗酸化作用を持つファイトケミカルの一種で、その抗酸化力はなんとβカロテンの約2倍

真っ赤に熟してリコピンをたっぷり含むトメィトを食べましょう

このリコピンは油と一緒に摂ると吸収が良いのでおすすめです

トメィト料理にはオリーブオイルがよく合いますが、実は、リコピンを摂取するのにこの組み合わせは最強なのです

どれくらい最強かというと、モーストデンジャラスコンビくらいです

なお、トメィトにはリコピンだけでなく、皮膚や粘膜の保護につながるβカロテンや、NK細胞を活性化させるビタミンCも豊富に含まれています

ポイント

・ファイトケミカルのリコピンがやばい

・トメィトの赤色はリコピンの色で、完熟で真っ赤なほどよい(お店にあるのは青い状態で出荷しているので難しいですが・・・)

・βカロテンやビタミンCも多く免疫力は最強(モーストデンジャラスコンビ)

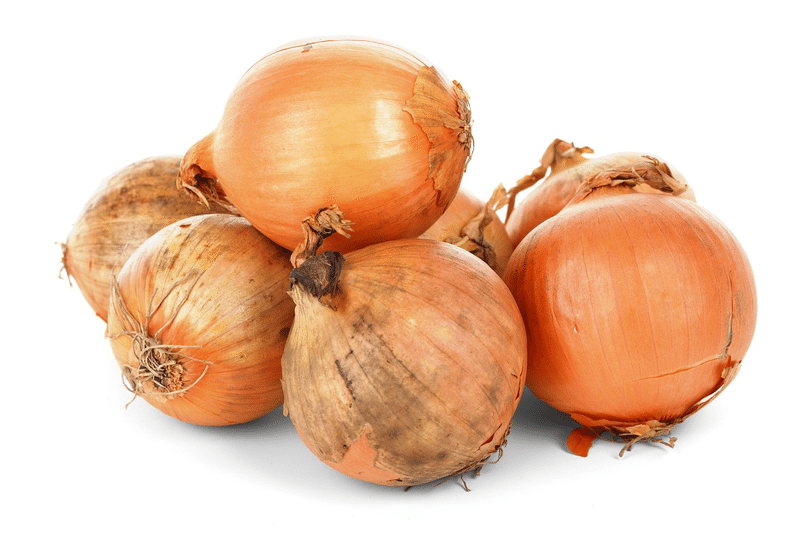

玉ねぎ、ねぎ

玉ねぎやねぎもニンニクと同様アリインからアリシンを生む食品です

このアリシンは加熱すると壊れてしまいますが、切って15分ほど置いてから調理するとそれを防ぐことができます

またアリシンは玉ねぎやネギを水にさらしておくと抜けてしまいますので、辛味を抑えたいときは、空気中に15分ほど置いておくのが良いです

ちなみに、アリシンにはビタミンB1の吸収を助ける働きもあります

ビタミンB1はエネルギー生成に欠かせない栄養素で、ビタミンB1たっぷりの豚肉は、玉ねぎやねぎと一緒に食べると美味しいし相性も良いです

ポイント

・切って細胞をつぶすとファイトケミカルのアリシンが発生する

・アリシンは加熱に弱いが15分置いておくとそれを防げる

・白ネギには抗菌効果のネギオールもある

ピーマン

ピーマンはファイトケミカルのβカロテンやNK細胞を活性化させるビタミンCを豊富に含む食材です

色によって栄養の量は違います

赤ピーマンはβカロテンとビタミンCが多い

黄色ピーマンはαカロテンやビタミンCが多い

緑ピーマンは赤や黄色に比べて栄養は劣りますが、十分な栄養があり、何より安いというのが特徴です

普段は緑ピーマンを食べて、たまに赤や黄色も取り入れると効果的に栄養を取ることができるでしょう

なおβカロテンは脂溶性なので、油と相性が良く吸収が良くなります

ポイント

・βカロテンやビタミンCが豊富

・ピーマンの色によって栄養素の含有量が違う

・食べ慣れて緑だけでなく赤や黄色のピーマンも食べよう

ごぼう

ごぼうは皮の部分に大事な成分が多いため、皮を完全に剥いてしまっては無意味です

包丁の背で、軽くこそげとるくらいで良いです

また、ごぼうはアクが強いため水にさらしてアク抜きをするのが一般的ですが、この時タンニンやクロロゲン酸、イヌリンといった大事な成分も流れ出てしまいます

アク抜きは軽く水で濯ぐ程度にし、ほどほどで済ませましょう

ごぼうポイントとしては、調理前に電子レンジで軽く加熱(500Wで40秒くらい)しておくと、抗酸化作用がより強くなって老化防止や免疫力がアップするのでお試しください

ポイント

抗酸化作用のあるタンニンやクロロゲン酸を含む

・これらは皮に含まれ、アクの元となっている

・皮を剥がず悪も抜き切らないのが免疫力の点では理想的です

後半に続く(ちびまるこのナレーション風)

今日はここまで

今日言いたいことはそれくらい

最後まで読んでくれたあなたが大好きです

書いてる人

広島県の福山市で空手をしながら日々達人になるために体のことを研究している柔道整復師。著者自身も試合に出てその経験を踏まえて日常生活に落とし込み快適な生活を誰でも送れるように体の使い方や考え方を発信している。今回はあくまで理想です。今日もいつもの睡眠不足^^

YouTubeや他のSNSは下記のリンクから^^フォロー拡散して頂けると作者が喜びます^^